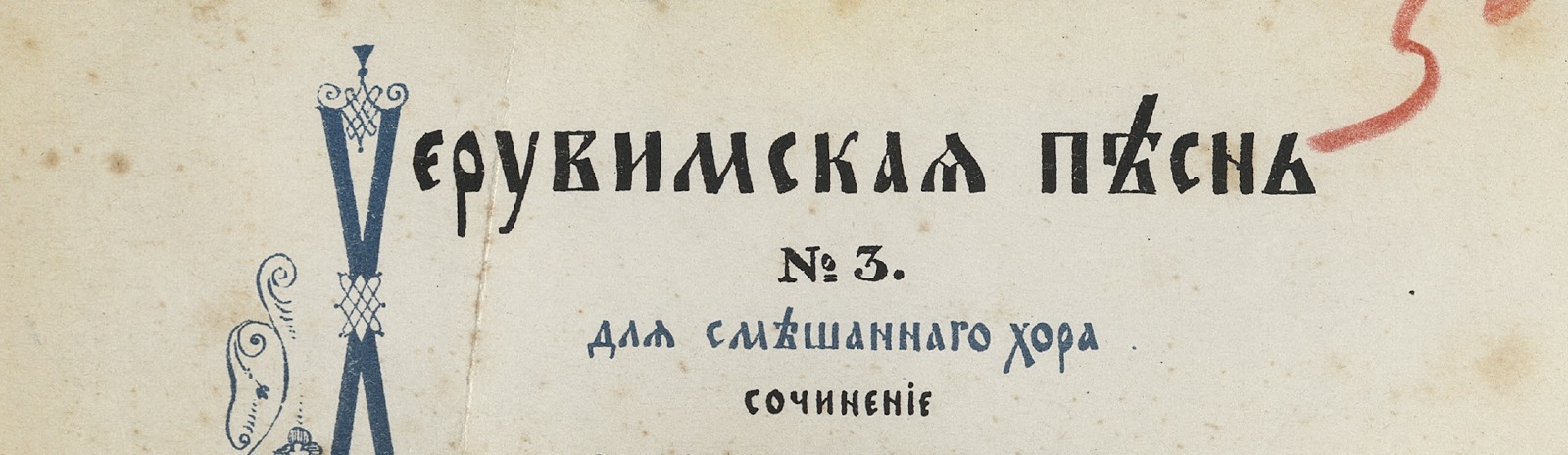

В истории русской музыки хорошо известен пример нарушения этого правила. Речь идёт о напечатанной в 1879 г. издательством П. И. Юргенсона в Москве хоровой партитуры Литургии (оp. 41) Чайковского без цензурного разрешения Н. Бахметева, тогдашнего директора Капеллы. Разразился скандал, было возбуждено судебное дело, и издатель его выиграл, доказав, что Бахметев имел право надзора за исполняемыми сочинениями, но не право давать разрешение на их издание. Очень скоро центр церковно-певческого нотоиздания переместился в Москву, где благодаря П. Юргенсону было издано множество произведений, в том числе и в области духовной музыки.

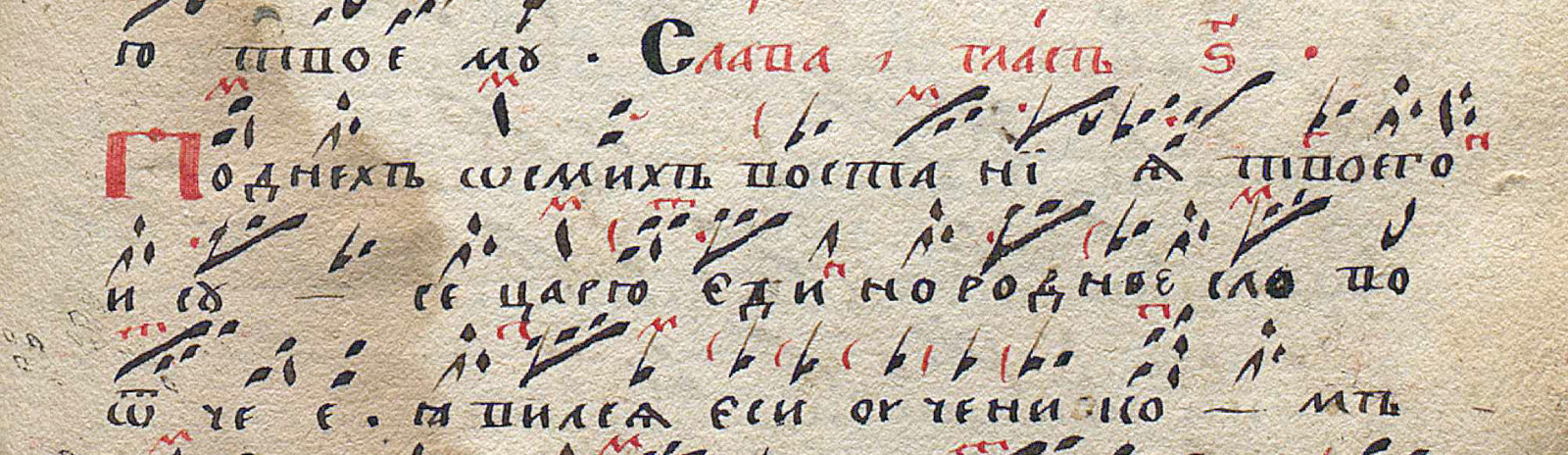

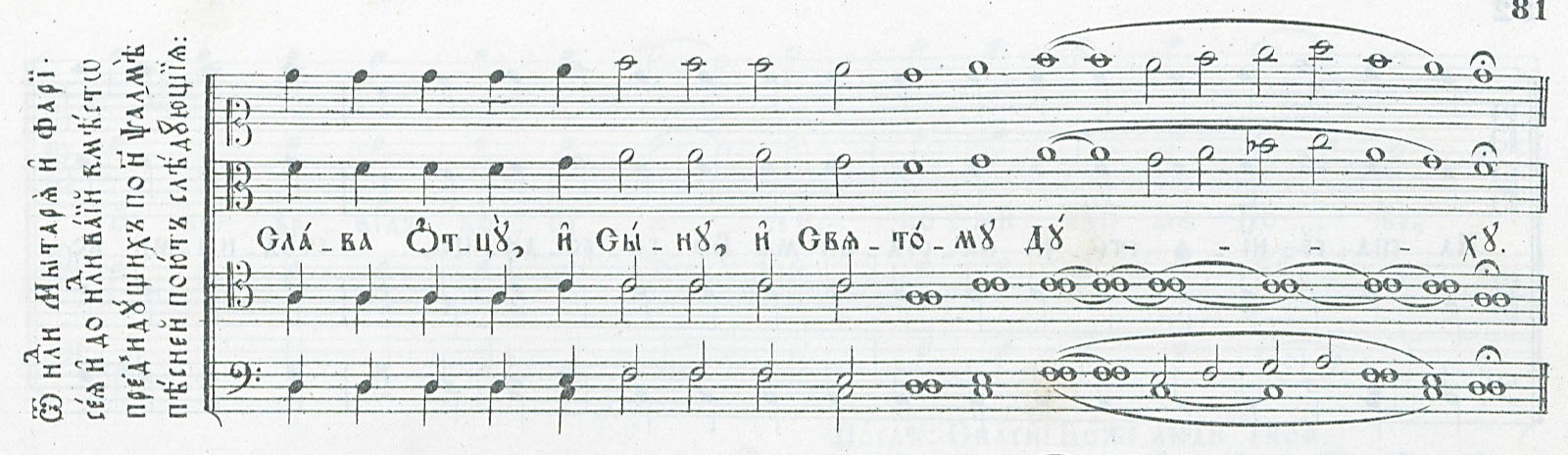

Тематический раздел «Русская духовная музыка» включает церковно-певческие книги, неоднократно переиздававшиеся в течение XIX столетия вплоть до 1917 года — Октоих, Обиход, Ирмологий, Праздники.