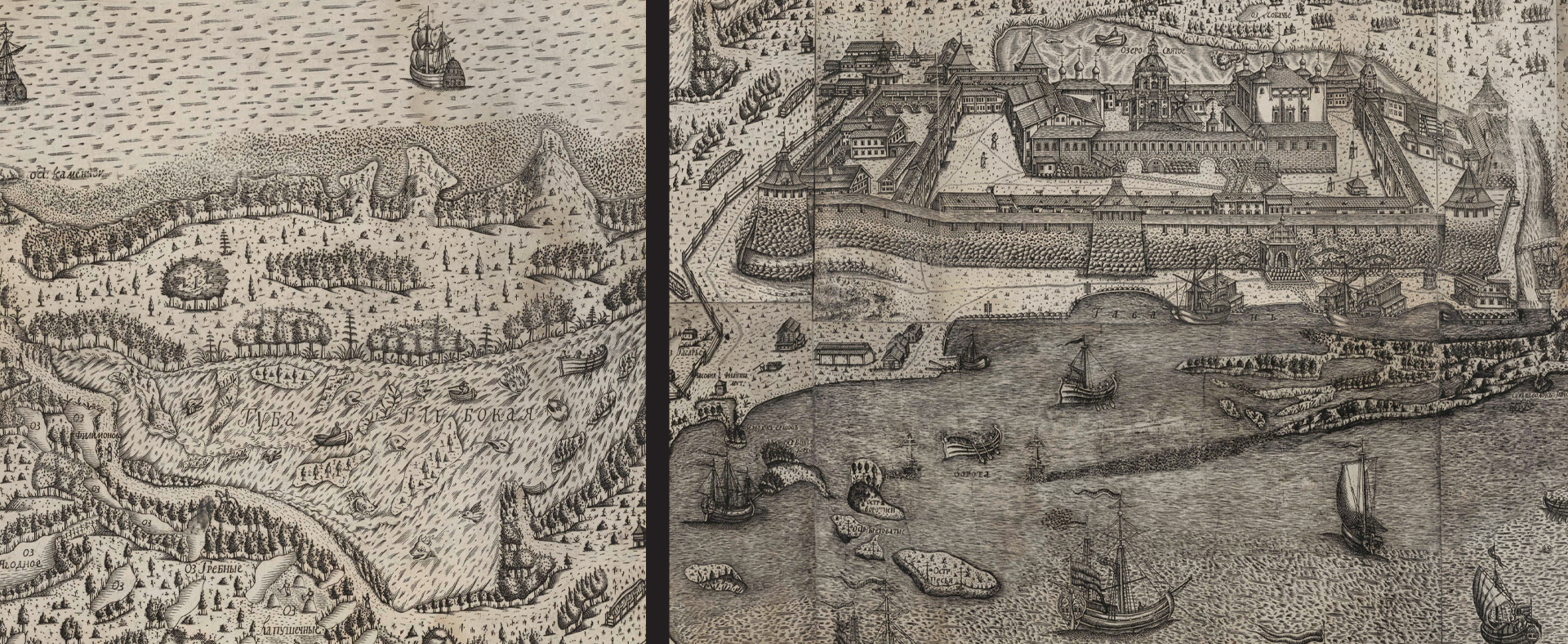

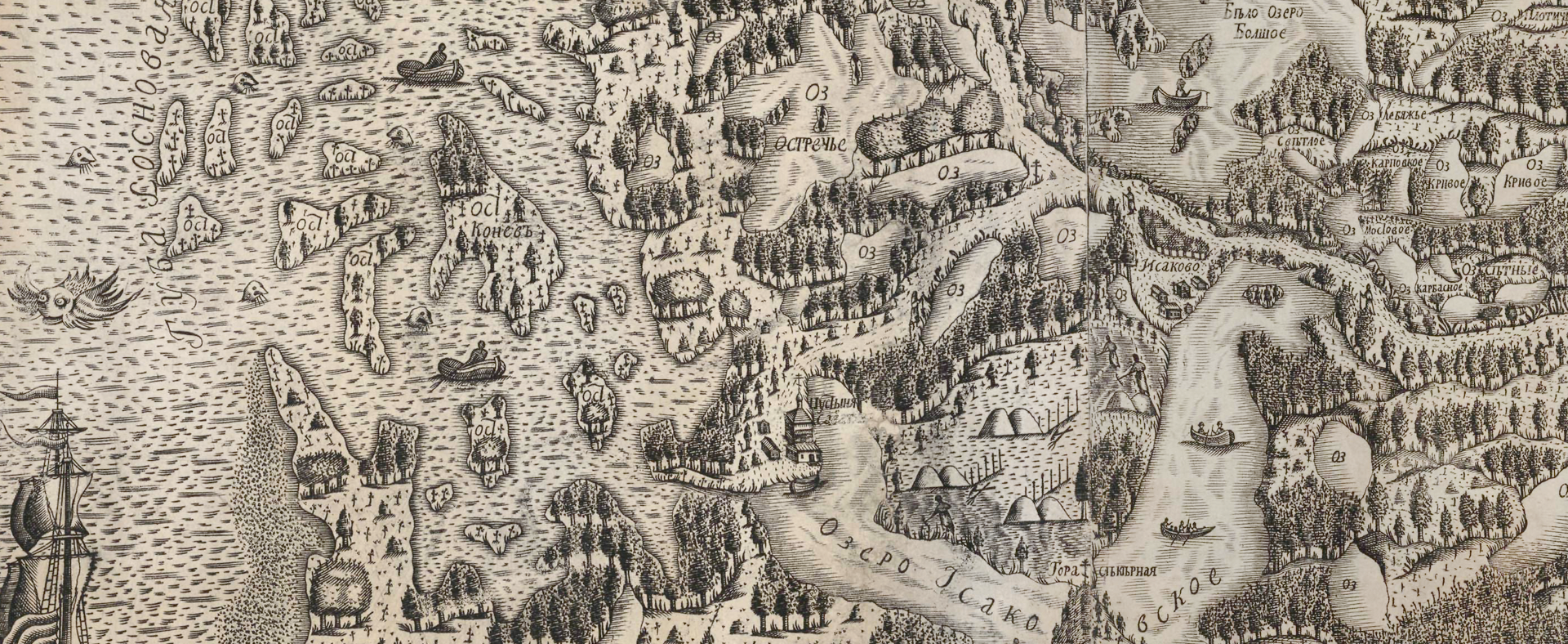

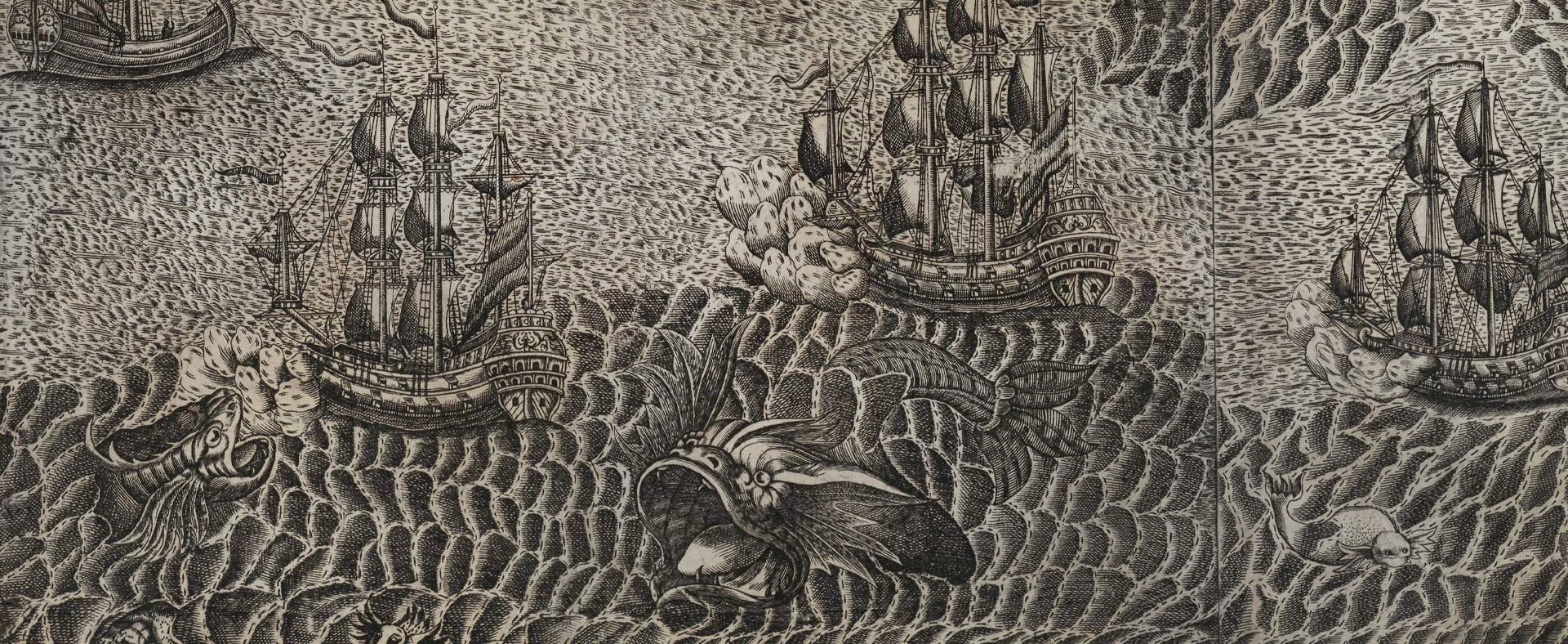

Крупноформатный план островов, принадлежащих Соловецкому монастырю, с видом монастыря и скитов с высоты птичьего полета подобен гравированной картине. Парящие в небесах ангелы удерживают икону Преображения Господня. По облакам к иконе направляются соловецкие святые — по левую сторону Савватий и Зосима, по правую — Филипп и Герман.

Ниже, в лучах исходящего от иконы света, два ангела удерживают свиток с названием Плана: «План островам соловецкому Анзерскому Заецким муксальмским ипротчим вокруг их лежащим с показанием моностыря взаливе окиана Белаго моря: Арезан При Архимандрите Ионе 1800го года».

Появление этой карты неразрывно связано с историей Соловецкого монастыря, которая началась в XV веке.