Также атлас Ремезова служит важным источником географических и исторических сведений о диалектных названиях географических объектов.

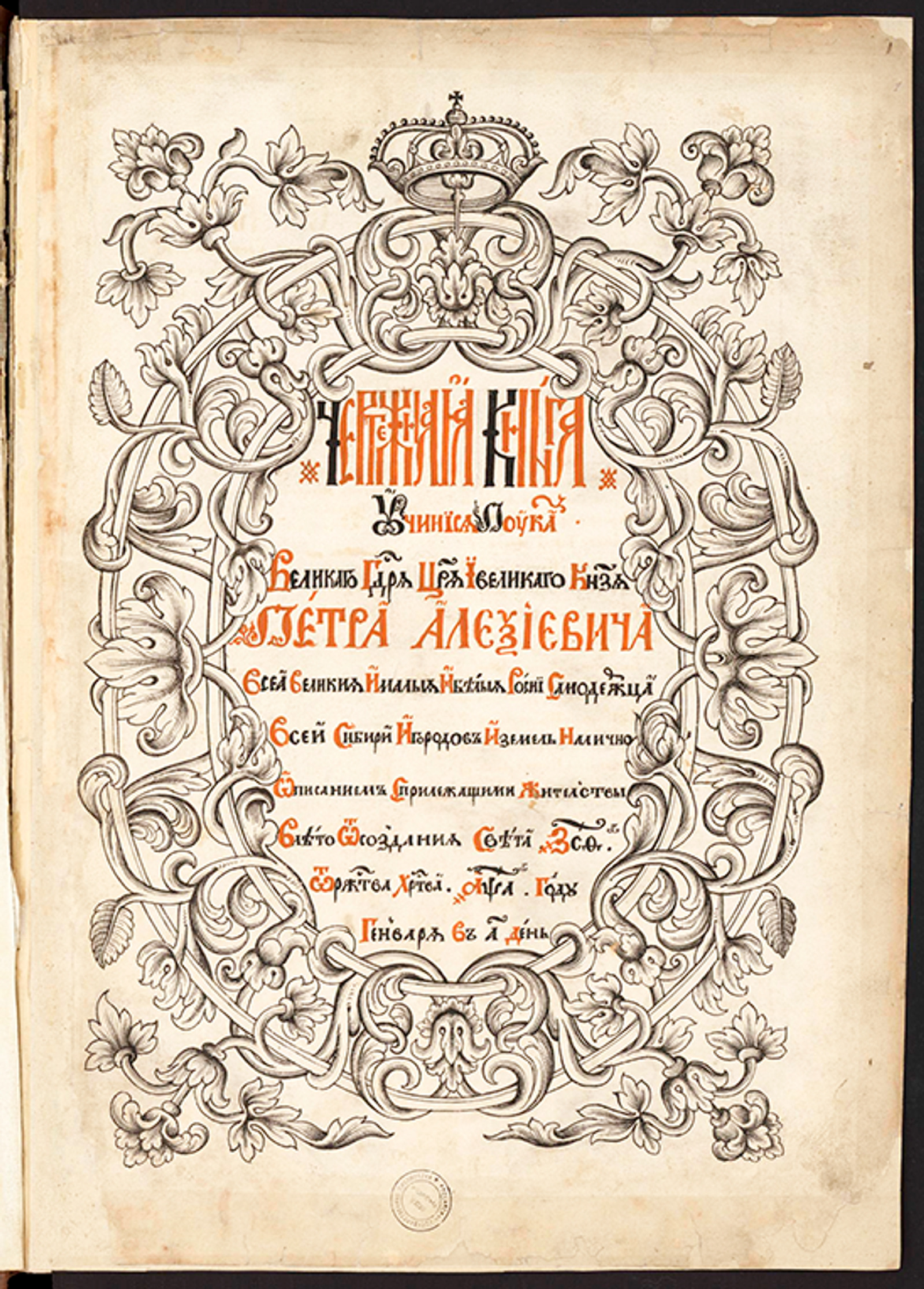

Атлас Сибири Семена Ремезова

Ремезов, Семен Ульянович

Открыть цифровую копию Показать в реестре

Открыть цифровую копию Показать в реестре Книжный памятник оцифрован в рамках госконтракта № 4/14-19 от 22 июля 2019 года. Исполнитель: ФГБУ "РГБ".

Тобольск

Место изданияТакже атлас Ремезова служит важным источником географических и исторических сведений о диалектных названиях географических объектов.

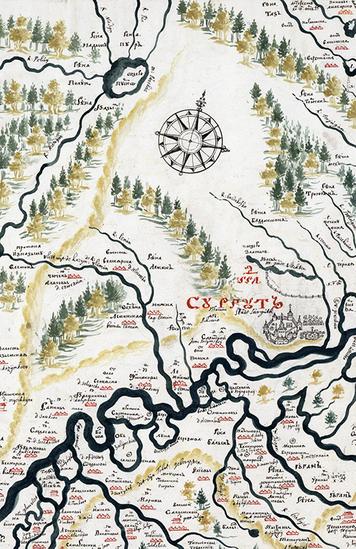

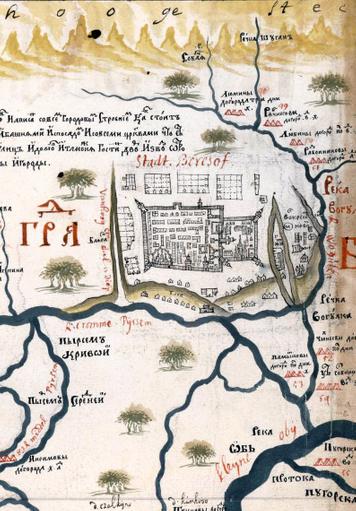

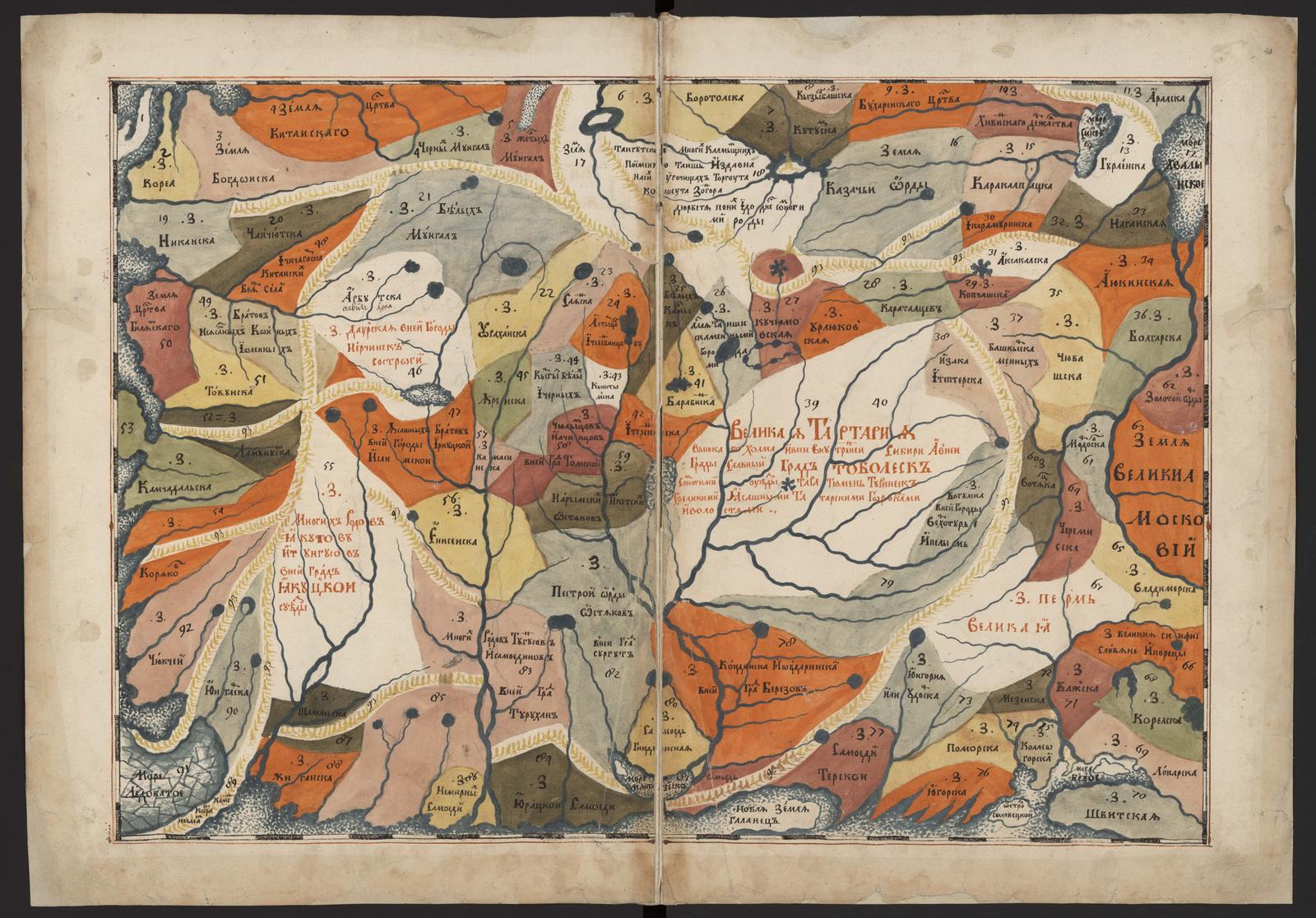

Атлас составлен в традициях русских чертежей: на картах отсутствует градусная сетка и масштаб, они ориентированы преимущественно на юг, сопровождаются объёмными текстовыми объяснениями. Детально дана историко-географическая и картографическая характеристика Сибири и примыкающих к ней обширных территорий Средней Азии, Монголии и Китая.

Чертёжная книга служит богатейшим источником географических, исторических и этнографических сведений о Сибири XVII — начала ХVIII веков.

Атлас был приобретён графом Н. П. Румянцевым у семьи Миллеров между 1814 и октябрём 1829 года.

Сведения о документе

Атлас Сибири Семена Ремезова

Чертежная книга учинися по указу Великого Государя Царя и Великого Князя Петра Алексеевича всей великой и малой и белой России самодержца всей Сибири и городов и земель налично описанием с прилежащими жительствы. В лето от создания света 7209 от Рождества Христова 1701 году, января в 1-й день

48 л.

Оглавление — л. 1. Предисловие — л. 2. Чертеж земли Тобольского города — л. 3 об. — 4. Окрестности Тобольска — л. 5 об. — 6. Чертеж земли Тарского города — л. 7 об. — 8. Чертежи земли Тюменьского города — л. 9 об. — 10. Чертеж земли Туринского острога — л. 11 об. — 12. Чертеж земли Верхотурского города — л. 13 об. — 14. Чертеж земли Пелымского города — л. 15 об. — 16. Земли Березовского города — л. 17 об. — 18. Земли Сургутского города — л. 19 об. — 20. Земли Нарымского города — л. 21 об. — 22. Земли Томского города — л. 23 об. — 24. Земли Кузнецкого города — л. 25 об. — 26. Земли Туруханского города — л. 27 об. — 28. Земли Елисейского города — л. 29 об. — 30. Земли Красноярского города — л. 31 об. — 32. Земли Илимского города — л. 33 об. — 34. Земли Якутского города — л. 35 — 36. Земли Иркутского города — л. 37 об. — 38. Земли Нерчинского города — л. 39 — 40. Чертеж земли всей безводной и малопроходной каменной степи — л. 41 — 42. Чертеж всех сибирских городов и рек и земель писан на Москве в Сибирском приказе со всех городовых чертежей — л. 43 — 44. Чертеж вновь великопермские и поморие печерские и двинские страны да соловецкие проливы с окресными жилищами — л. 45 — 46.

35,6×52,0 см

Полный

Ф.256 № 346

Относится

Другие документы3791

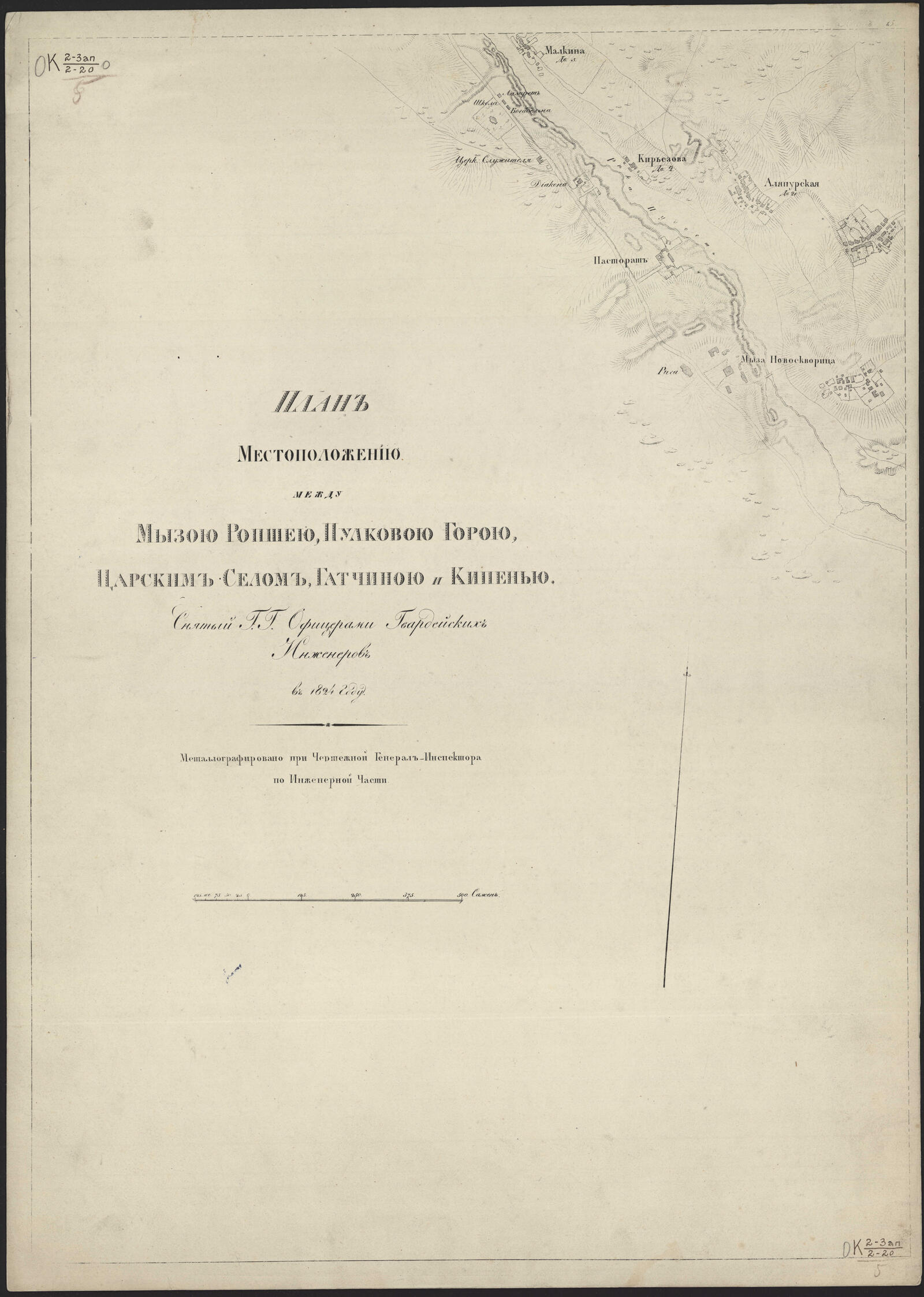

План местоположению между мызою Ропшею, Пулковою горою, Царским Селом, Гатчиною и Кипенью

Санкт-Петербург1824

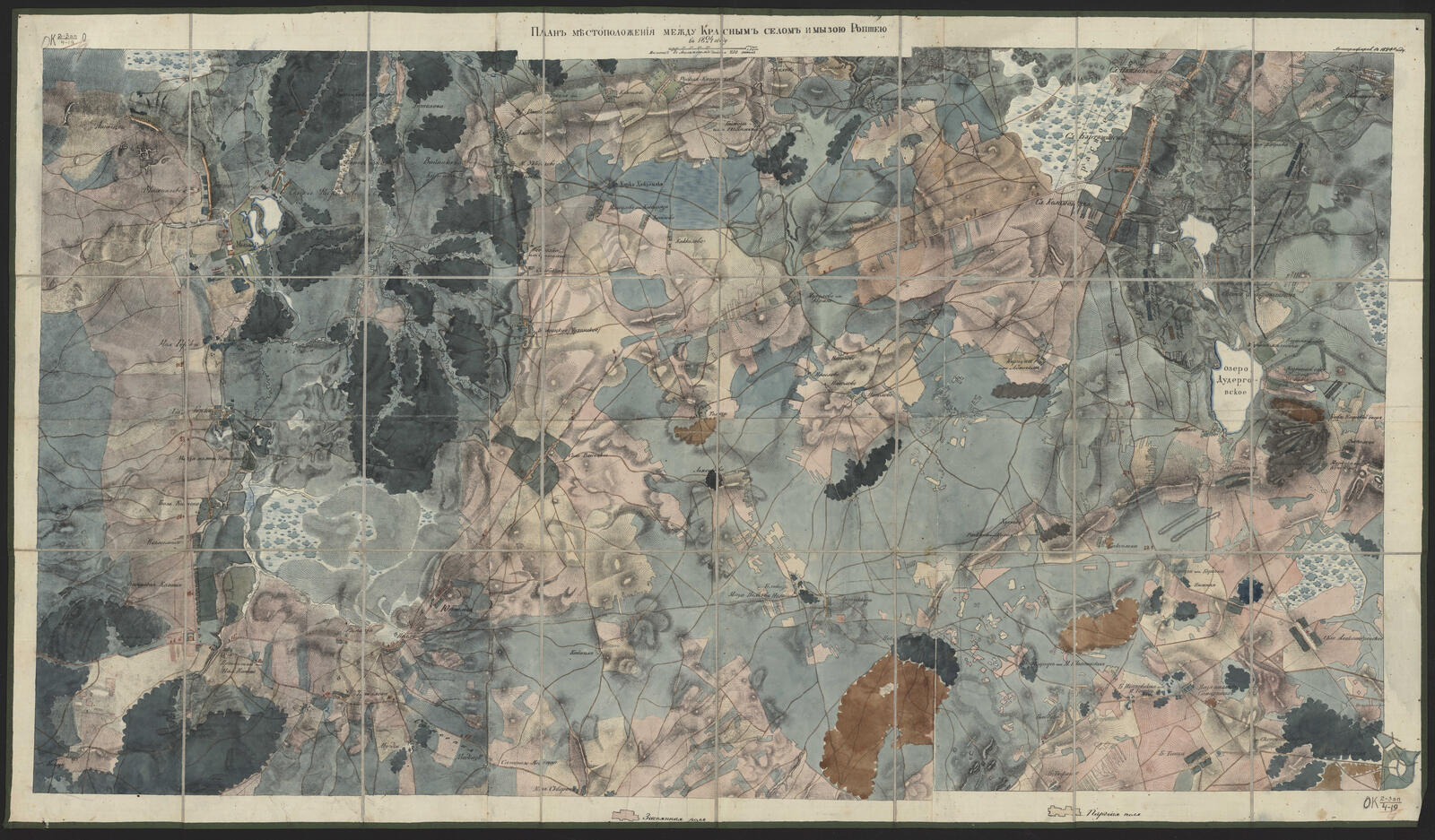

План местоположения между Красным Селом и мызою Ропшею в 1824 году

Санкт-Петербург1824

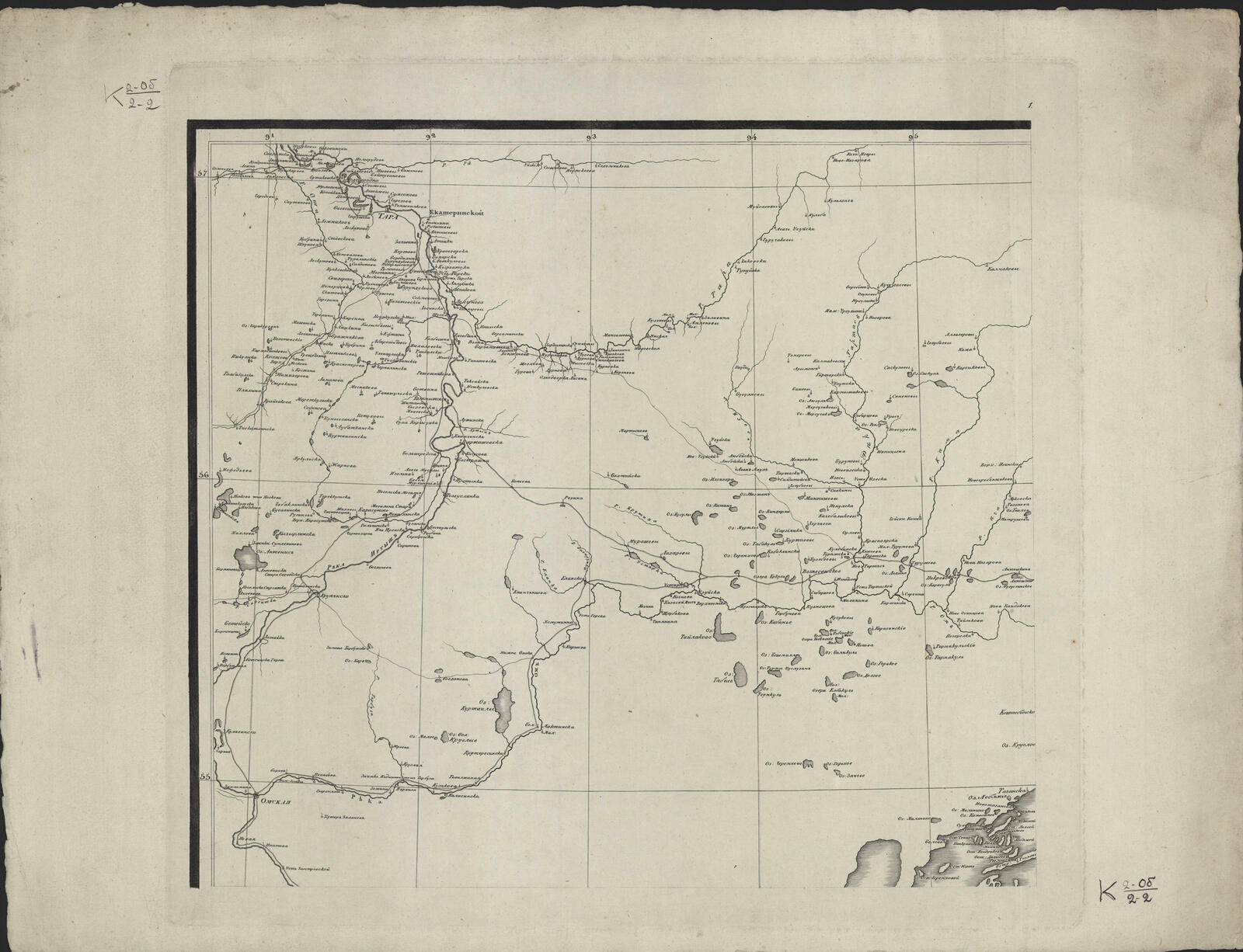

Подробная карта Колывано-Воскресенской горной округи

Санкт-Петербург1816

Военно-дорожная карта части России и пограничных земель

Шуберт, Федор Федорович

Санкт-Петербург1829

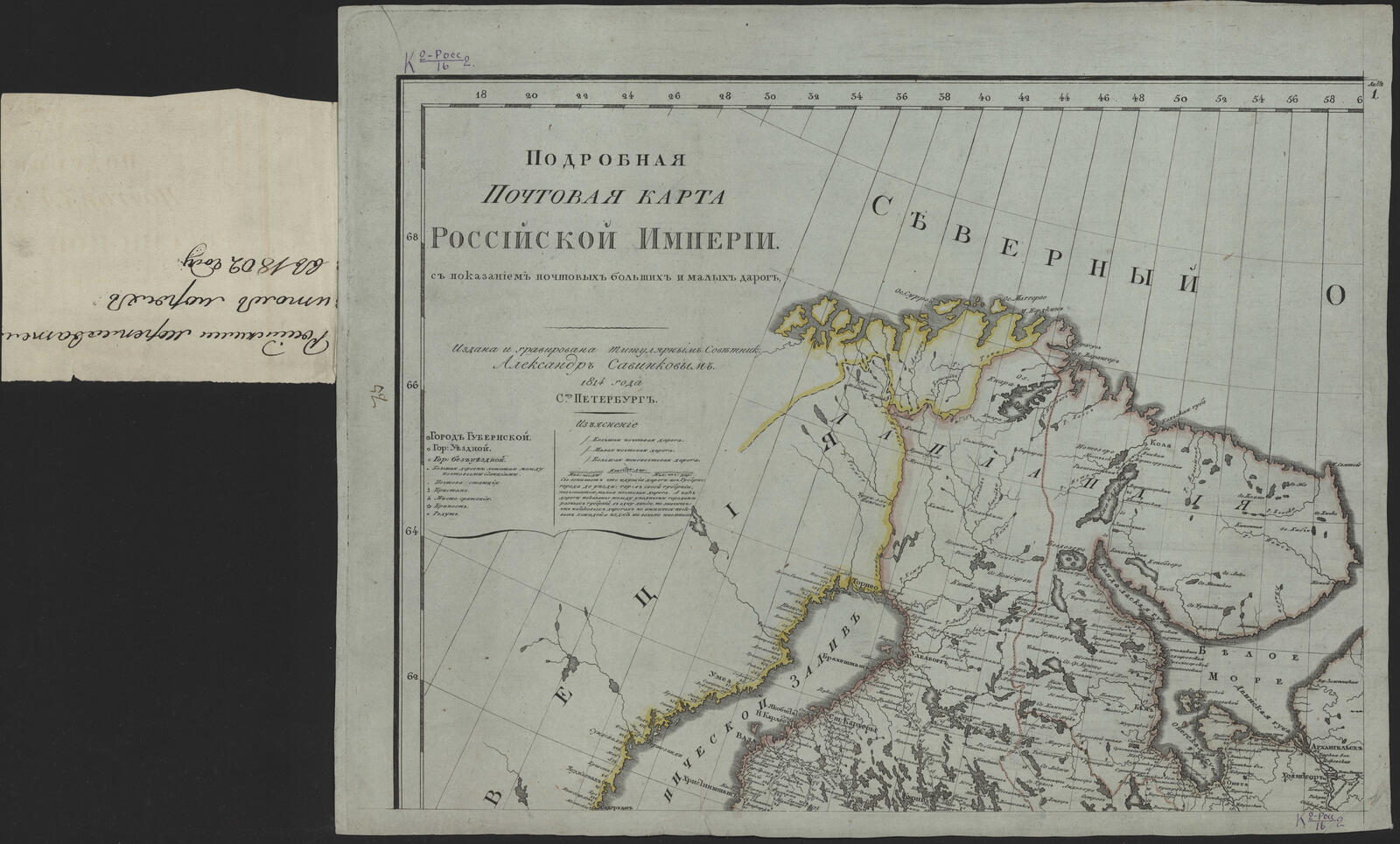

Подробная почтовая карта Российской империи

Ст. Петербург1814

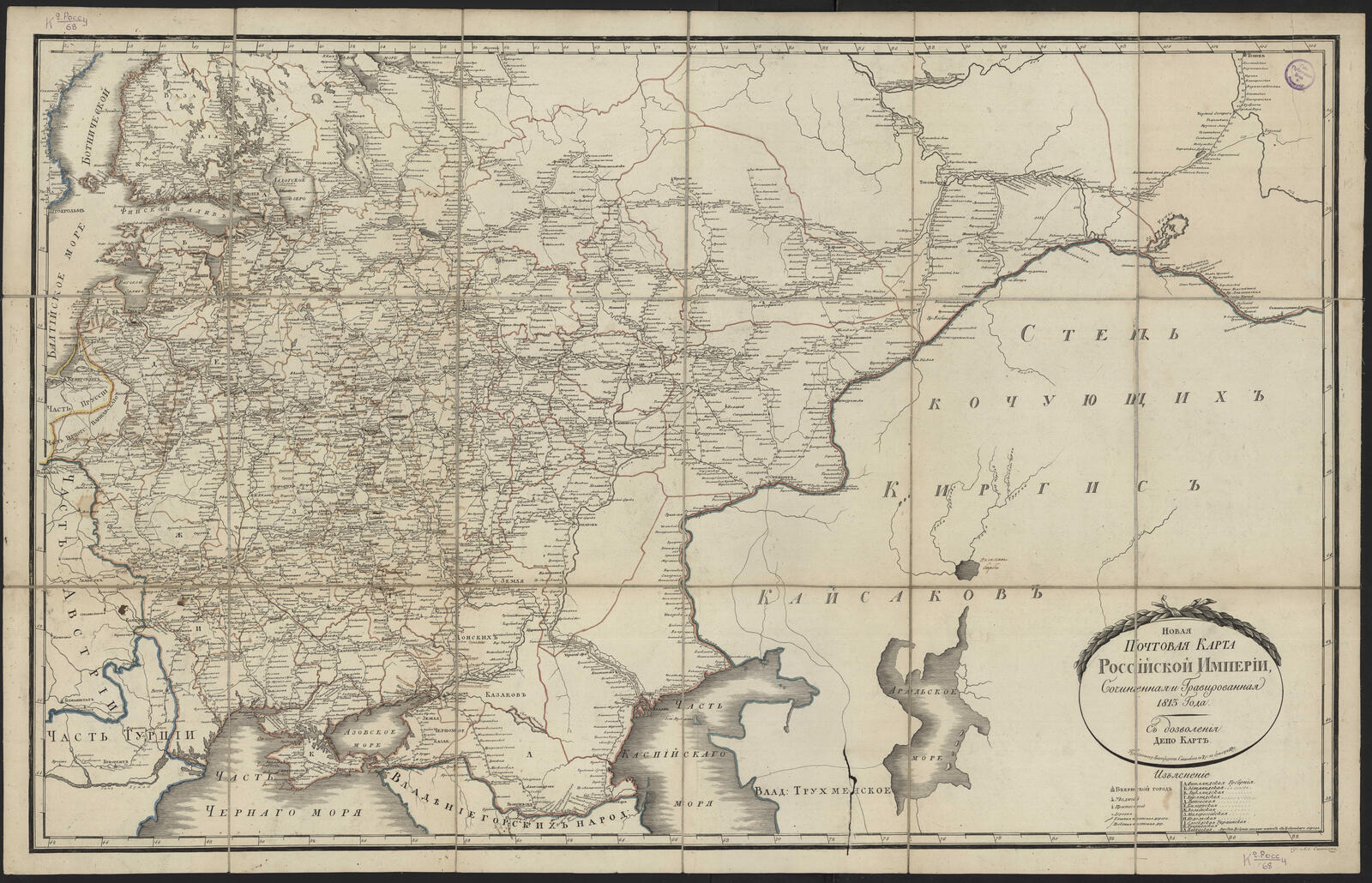

Новая почтовая карта Российской империи

Санкт-Петербург1813

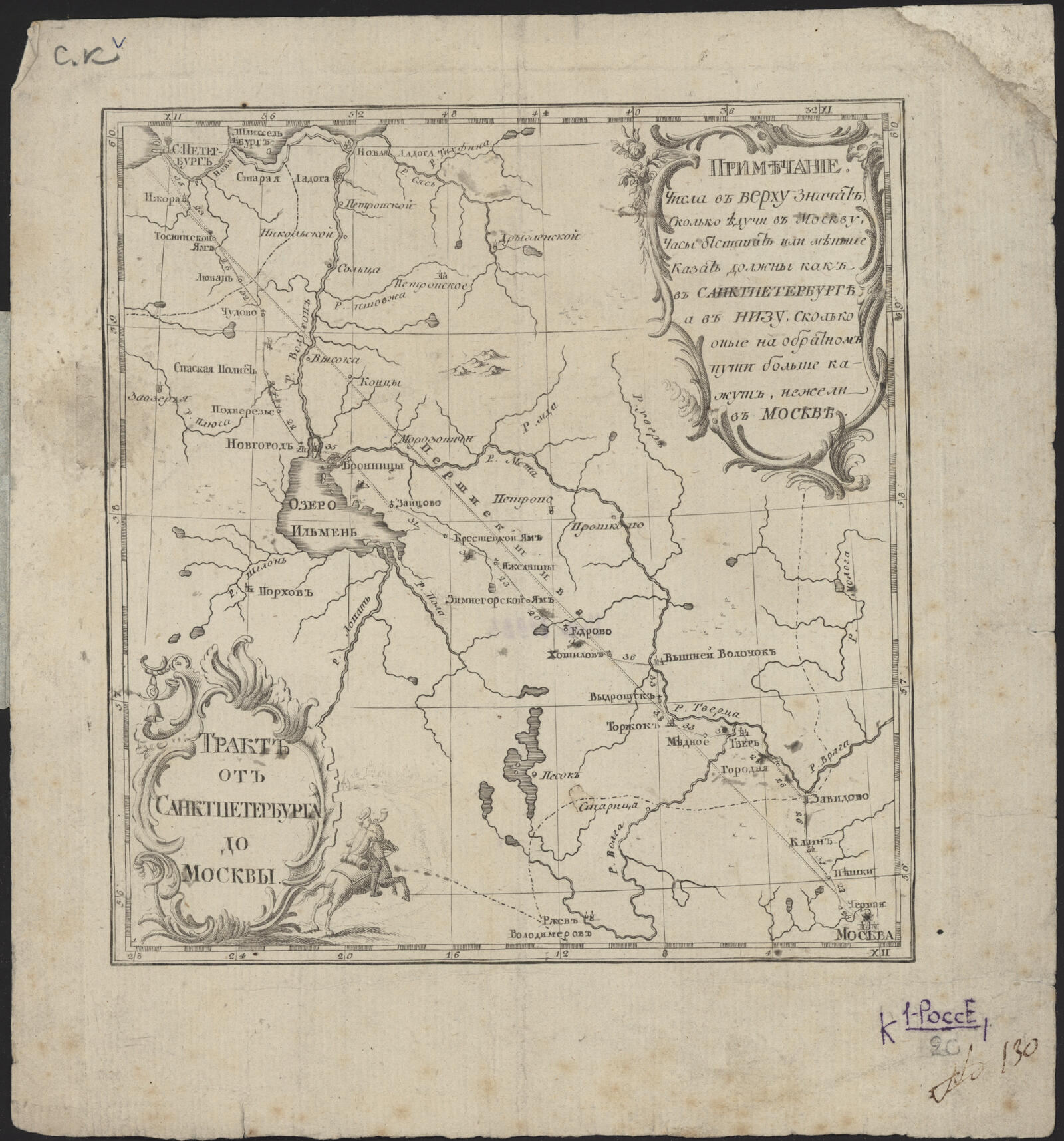

Тракт от Санкт-Петербурга до Москвы

Санкт-Петербург1762

Почтовая карта Российской империи

Санкт-Петербург1772

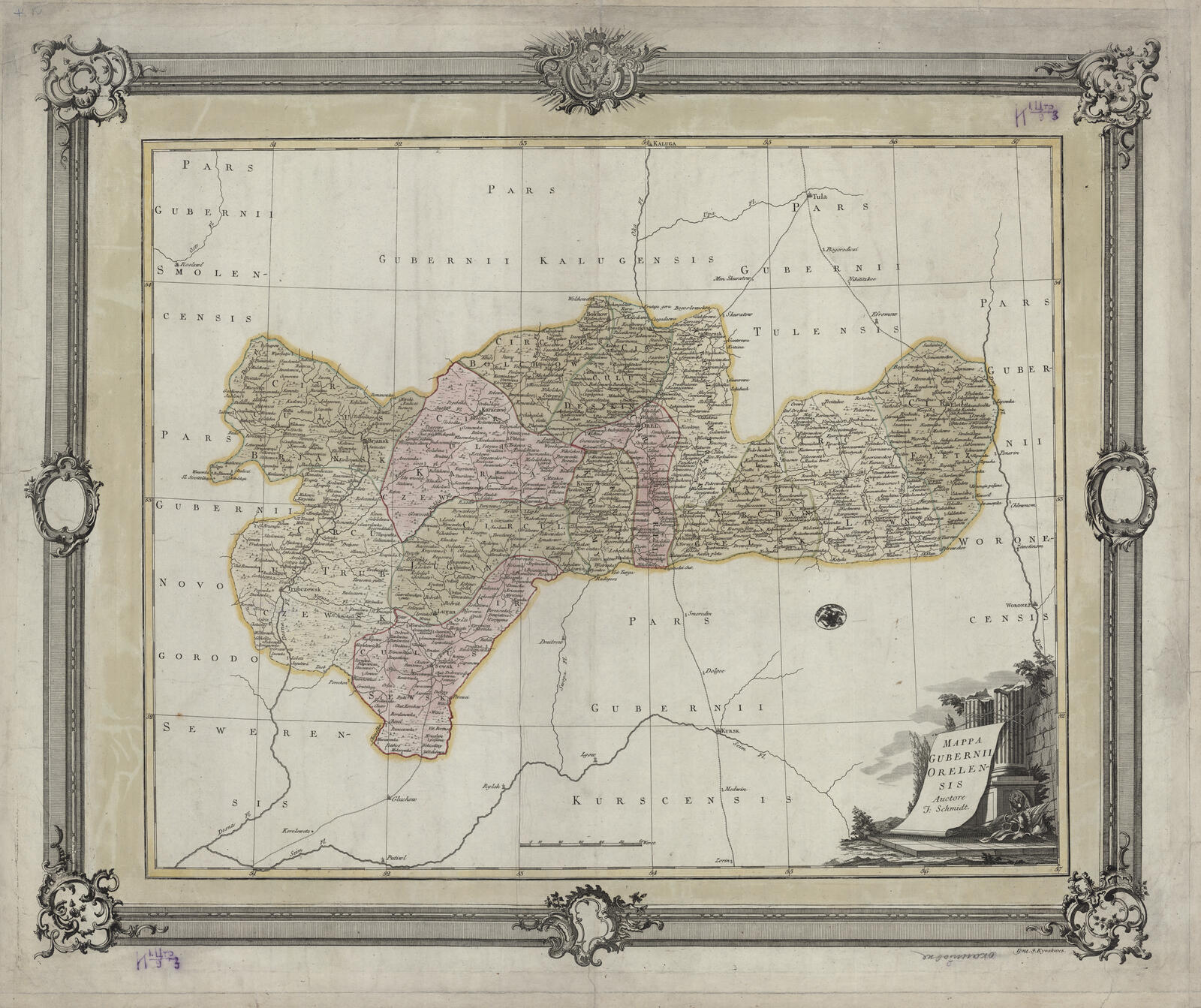

Карта Орловской губернии

Шмидт, Яков Фридрих

Санкт-Петербург1780